-

@ Aron Morhoff

2024-11-21 18:55:12

@ Aron Morhoff

2024-11-21 18:55:12Der Entartungswettbewerb TikTok hat die Jugend im Griff und verbrutzelt ihre Hirne. Über Reels, den Siegeszug des Hochformats und die Regeln der Viralität.

Text: Aron Morhoff

Hollywood steckt heute in der Hosentasche. 70 Prozent aller YouTube-Inhalte werden auf mobilen Endgeräten, also Smartphones, geschaut. Instagram und TikTok sind die angesagtesten Anwendungen für junge Menschen. Es gibt sie nur noch als App, und ihr Design ist für Mobiltelefone optimiert.

Einst waren Rechner und Laptops die Tools, mit denen ins Internet gegangen wurde. Auch als das Smartphone seinen Siegeszug antrat, waren die Sehgewohnheiten noch auf das Querformat ausgerichtet. Heute werden Rechner fast nur noch zum Arbeiten verwendet. Das Berieseln, die Unterhaltung, das passive Konsumieren hat sich vollständig auf die iPhones und Samsungs dieser Welt verlagert. Das Telefon hat den aufrechten Gang angenommen, kaum einer mehr hält sein Gerät waagerecht.

Homo Digitalis Erectus

Die Welt steht also Kopf. Die Form eines Mediums hat Einfluss auf den Inhalt. Marshall McLuhan formulierte das so: Das Medium selbst ist die Botschaft. Ja mei, mag sich mancher denken, doch medienanthropologisch ist diese Entwicklung durchaus eine Betrachtung wert. Ein Querformat eignet sich besser, um Landschaften, einen Raum oder eine Gruppe abzubilden. Das Hochformat entspricht grob den menschlichen Maßen von der Hüfte bis zum Kopf. Der TikTok-Tanz ist im Smartphone-Design also schon angelegt. Das Hochformat hat die Medieninhalte unserer Zeit noch narzisstischer gemacht.

Dass wir uns durch Smartphones freizügiger und enthemmter zur Schau stellen, ist bekannt. 2013 wurde „Selfie“ vom Oxford English Dictionary zum Wort des Jahres erklärt. Selfie, Selbstporträt, Selbstdarstellung.

Neu ist der Aufwand, der heute vonnöten ist, um die Aufmerksamkeitsschwelle der todamüsierten Mediengesellschaft überhaupt noch zu durchbrechen. In beängstigender Hypnose erwischt man viele Zeitgenossen inzwischen beim Doomscrollen. Das ist der Fachbegriff für das weggetretene Endloswischen und erklärt auch den Namen „Reel“: Der Begriff, im Deutschen verwandt mit „Rolle“, beschreibt die Filmrolle, von der 24 Bilder pro Sekunde auf den Projektor gewischt oder eben abgespult werden.

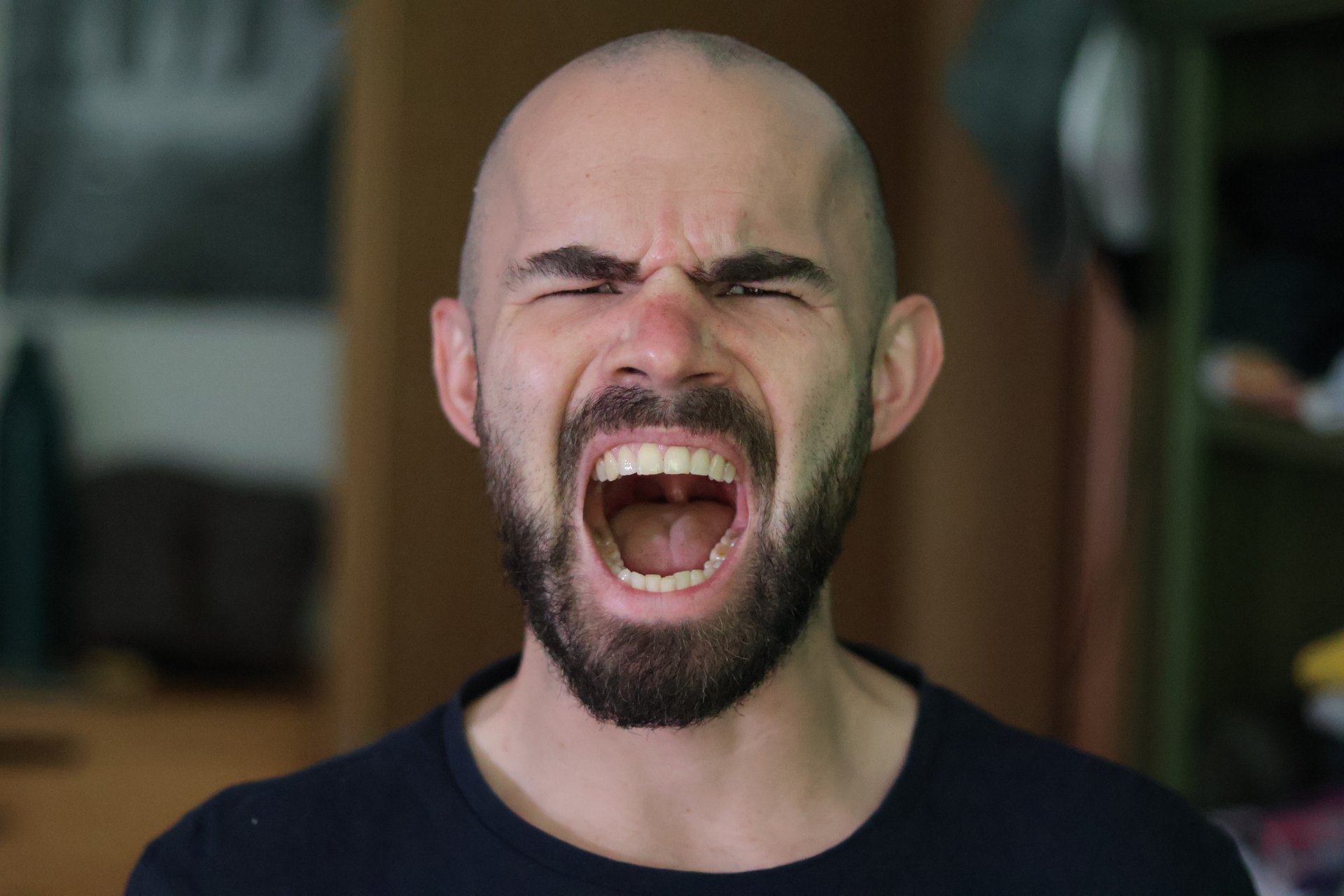

Länger als drei Sekunden darf ein Kurzvideo deshalb nicht mehr gehen, ohne dass etwas Aufregendes passiert. Sonst wird das Reel aus Langeweile weggewischt. Die Welt im Dopamin-Rausch. Für den Ersteller eines Videos heißt das inzwischen: Sei der lauteste, schrillste, gestörteste Marktschreier. Das Wettrennen um die Augäpfel zwingt zu extremen Formen von Clickbait.

15 Sekunden Ruhm

Das nimmt inzwischen skurrile Formen an. Das Video „Look who I found“ von Noel Robinson (geboren 2001) war im letzten Jahr einer der erfolgreichsten deutschen TikTok-Clips. Man sieht den Deutsch-Nigerianer beim Antanzen eines karikaturartig übergewichtigen Menschen. Noel wird geschubst und fällt. Daraufhin wechselt das Lied – und der fette Mann bewegt seinen Schwabbelbauch im Takt. Noel steht wieder auf, grinst, beide tanzen gemeinsam. Das dauert 15 Sekunden. Ich rate Ihnen, sich das Video einmal anzuschauen, um die Mechanismen von TikTok zu verstehen. Achten Sie alleine darauf, wie vielen Reizen (Menschenmenge, Antanzen, Sturz, Schwabbelbauch) Sie in den ersten fünf Sekunden ausgesetzt sind. Wer schaut so was? Bis dato 220 Millionen Menschen. Das ist kapitalistische Verwertungslogik im bereits verwesten Endstadium. Adorno oder Fromm hätten am Medienzeitgeist entweder ihre Freude oder mächtig zu knabbern.

Die Internet- und Smartphoneabdeckung beträgt mittlerweile fast 100 Prozent. Das Überangebot hat die Regeln geändert. Um überhaupt gesehen zu werden, muss man heute viral gehen. Was dafür inzwischen nötig ist, spricht die niedrigsten Bedürfnisse des Menschen an: Gewalt, Ekel, Sexualisierung, Schock. Die jungen Erwachsenen, die heute auf sozialen Netzwerken den Ton angeben, haben diese Mechanismen längst verinnerlicht. Wie bewusst ihnen das ist, ist fraglich. 2024 prallt eine desaströse Bildungssituation samt fehlender Medienkompetenz auf eine egomanische Jugend, die Privatsphäre nie gekannt hat und seit Kindesbeinen alles in den Äther ballert, was es festhalten kann. Man muss kein Kulturpessimist sein, um diese degenerative Dynamik, auch in ihrer Implikation für unser Zusammenleben und das psychische Wohlergehen der Generation TikTok, als beängstigend zu bezeichnen.

Aron Morhoff studierte Medienethik und ist Absolvent der Freien Akademie für Medien & Journalismus. Frühere Stationen: RT Deutsch und Nuoviso. Heute: Stichpunkt Magazin, Manova, Milosz Matuschek und seine Liveshow "Addictive Programming".